半导体让植入式医疗器件更“隐形”于免疫系统,减少异物反应

2025年4月17日,美国芝加哥大学王思泓教授团队在Nature Materials期刊发表了一项题为“Immune-compatible designs of semiconducting polymers for bioelectronics with suppressed foreign-body response”的最新研究,创新性地提出了一套系统的分子工程策略,首次实现了共轭聚合物半导体材料的本征免疫兼容性设计。该研究不仅实现了电学性能与组织力学特性的完美平衡,更系统揭示了材料的免疫调控分子机制,为共轭聚合物在生物界面的长期应用开辟了新路径。李楠、刘之畅为共同第一作者。

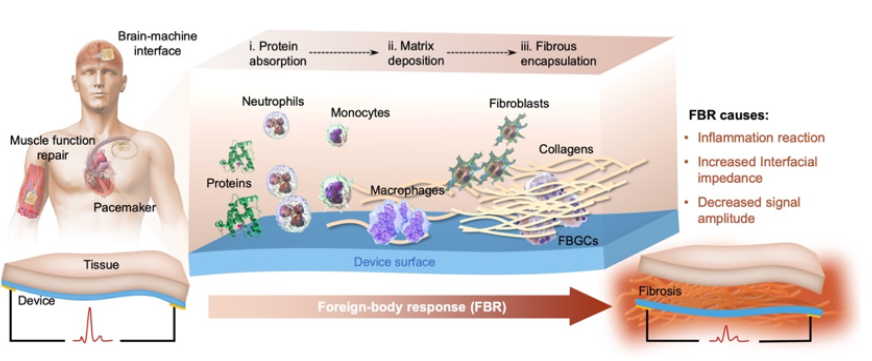

在生物电子学蓬勃发展的当下,植入式器件已成为神经调控、生理信号记录及疾病监测等前沿领域的重要工具。然而,如何实现这些器件与人体组织的长期稳定融合,仍是亟待突破的技术瓶颈。当外来材料植入体内后,机体免疫系统会启动“异物反应”(foreign body response, FBR)——从最初的蛋白质吸附,到巨噬细胞激活引发慢性炎症,最终形成胶原沉积和纤维化包裹。这种反应不仅威胁患者安全,更会阻碍电子器件与组织间的电信号传导,大幅缩短设备使用寿命(图1)。

图1:可植入器件引发的异物反应(FBR)过程及其负面影响。

虽然针对非电子型生物材料的异物反应(FBR)调控已取得显著进展,然而在功能性电子材料领域,尤其是共轭聚合物半导体体系,其免疫兼容性问题仍未得到有效解决。这类材料为实现高效信号转导必须直接暴露于器件表面,导致其更易受到免疫反应诱导的纤维化包裹影响,严重影响器件性能。现有研究虽然通过模拟生物组织力学特性可在物理层面部分缓解异物反应,但在开发具有本征免疫调节功能的半导体聚合物方面仍面临重大挑战。

针对这一难题,美国芝加哥大学王思泓教授团队创新性地提出了一套系统的分子工程策略,首次实现了共轭聚合物半导体材料的本征免疫兼容性设计。该研究不仅实现了电学性能与组织力学特性的完美平衡,更系统揭示了材料的免疫调控分子机制,为共轭聚合物在生物界面的长期应用开辟了新路径。

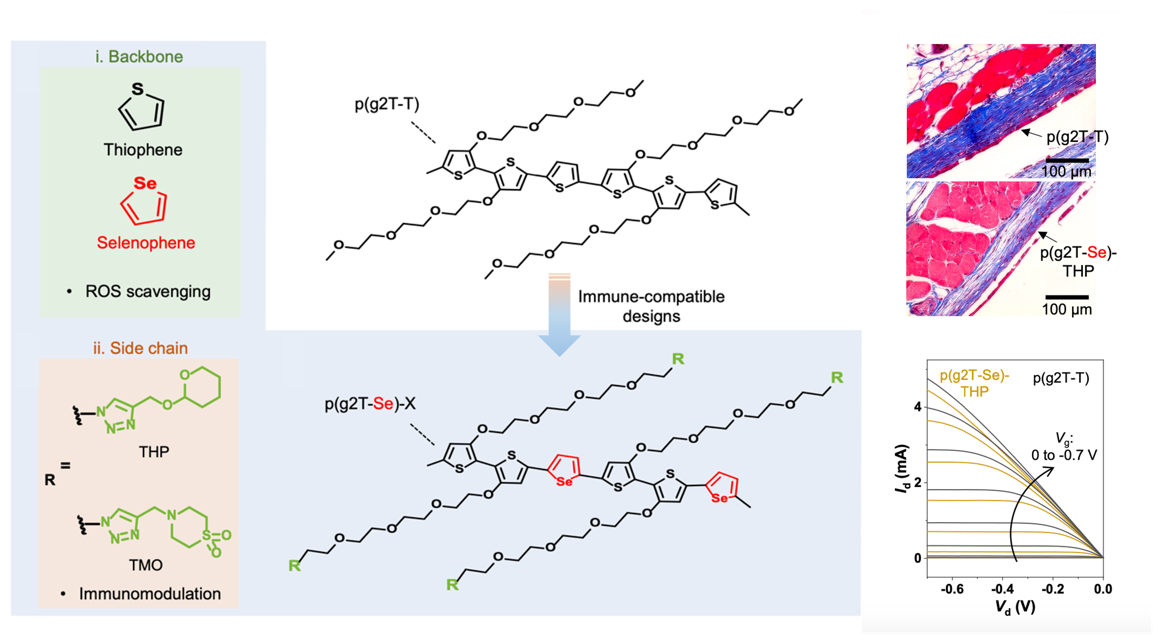

在这项工作中,作者用硒代噻吩(Selenophene)替代传统共轭主链中的噻吩单元,可在保持优异导电性的同时显著提升免疫兼容性。同时,借鉴免疫学中功能基团调控策略,将THP和TMO等免疫调控基团接入聚合物侧链。通过将这种“主链-侧链”协同设计应用于经典p(g2T-T)聚合物体系,团队成功合成了一系列新型共轭聚合物,使其获得显著抗炎特性(图2)。实验数据显示,修饰后材料周围的胶原沉积密度降低68%,同时保持稳定有机电化学晶体管(OECT)性能。

图2:具有抑制FBR功能的免疫兼容半导体聚合物设计:主链结构设计与侧链功能化策略(左);聚合物植入物的染色与OECT性能(右)。

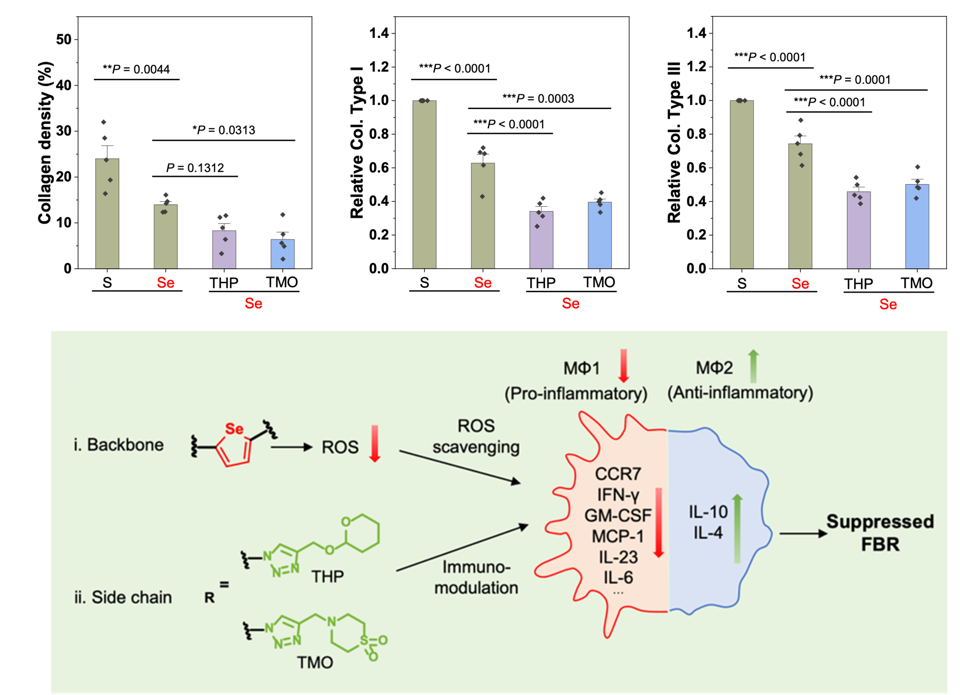

在生物电子材料领域,半导体聚合物的异物反应(FBR)特性一直缺乏系统研究。针对这一空白,作者通过系统的免疫学实验评估了新型材料的FBR抑制效果。研究结果显示,采用硒代噻吩骨架修饰和功能化侧链引入的双重策略,不仅能显著降低TNF-α、IL-1β等促炎因子的表达水平,还能促进IL-10等抗炎因子的分泌,从而有效抑制巨噬细胞活化,实现对FBR的精准调控(图3)。特别值得注意的是,该研究首次发现硒代噻吩结构具有独特的免疫调节功能,这一发现为开发具有本征免疫兼容性的新型共轭聚合物材料提供了全新的分子设计思路。相关分子机制的研究细节在论文中详细阐述。

图3:免疫兼容性设计减少高分子薄膜上的胶原沉积(上)与免疫兼容半导体聚合物的免疫调节机制(下)。

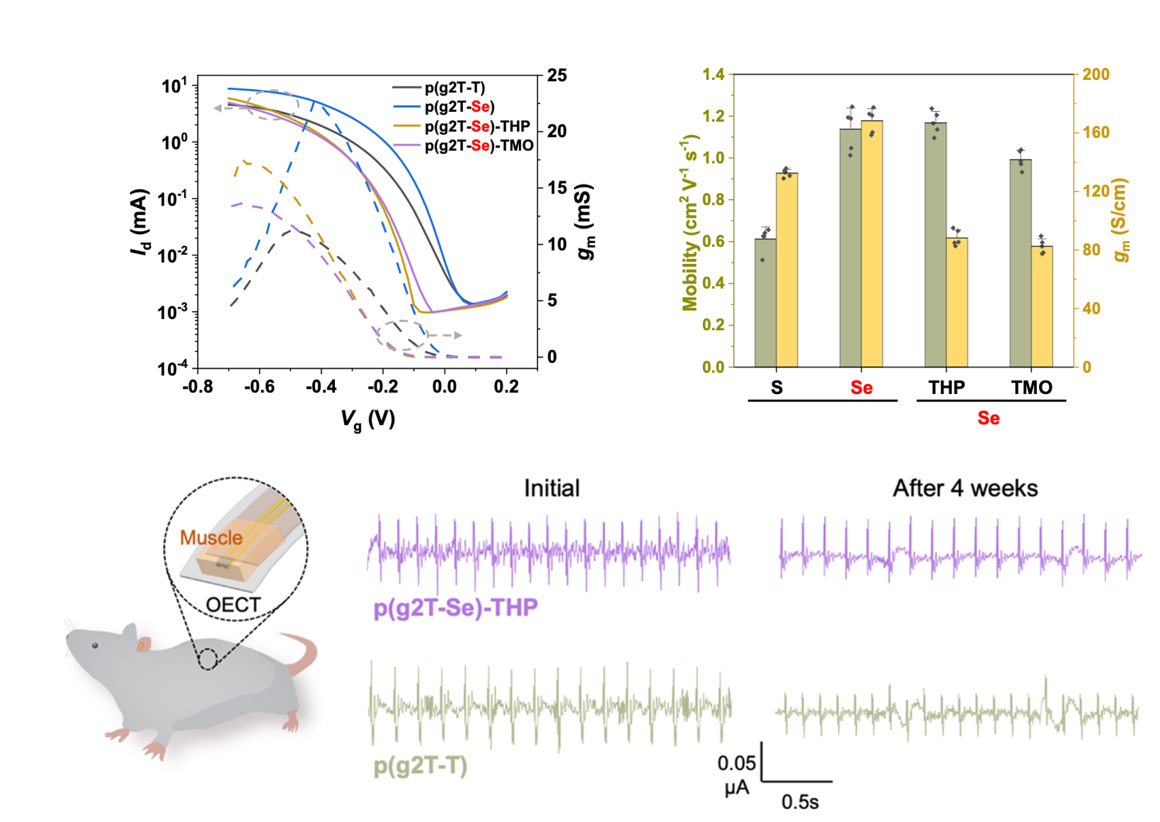

这些新型半导体材料在保持优异免疫兼容性的同时,其电学性能同样表现突出。与传统噻吩骨架相比,硒代噻吩主链不仅使电荷迁移率提升至1.2 cm2V-1s-1,还表现出更高的晶体管跨导值,充分证明了含硒骨架工程的独特优势。为验证材料的长期稳定性,项目进行了为期三个月的植入实验。结果显示,器件电流保持率始终维持在较高水平,证实了其出色的长期工作性能。更令人振奋的是,基于该材料开发的柔性OECT器件在小鼠体内成功实现了心电图(ECG)和肌电图(EMG)信号的长期监测(图4)。植入四周后,采用免疫兼容设计的器件仍能保持显著更高的信号质量,这一突破性进展为开发长期稳定的植入式医疗器件提供了重要技术支撑。

图4:OECT电学性能表征(上)与小鼠体内OECT传感器及其记录的ECG信号(下)。

这项研究开创性地将免疫学原理融入电子材料设计,通过分子层面的精准调控,赋予材料“智能适应”免疫系统的能力,为构建长期稳定的电子-生物界面提供了全新范式。这类免疫兼容共轭聚合物平台不仅适用于现有生物电子器件,未来更可拓展至生化传感、荧光成像及神经调控等领域,为开发高性能、免疫兼容、长寿命的新一代生物电子器件奠定了坚实基础。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41563-025-02213-x